数学思维这个赛道在不声不响之间完成了商业模式

学科类政策频出,迎来数学思维新生

数学被称为“下一个英语”,足见其发展潜力,但相较于大语文赛道而言,我们鲜少注意到关于数学的信息,它相当低调,颇有一种蛰伏的意味。

确切的来讲,在数学思维之前,单纯的数学还是很受欢迎的。作为刚性需求,且奥林匹克指定考试科目,数学更倍受各方推崇。教育巨头纷纷开拓疆土,2009年精锐教育推出至慧学堂,其创始人将“哈佛案例教学法”融入基础教育并提出学习力概念,通过搭建互动教学体系,打造沉浸式主题教学。到2011年,好未来也跟风正式推出摩比思维馆。

很多学校甚至引进奥林匹克数学将其作为升学考试的门槛,导致其占的比重越来越大,只注重分数,与普通数学严重脱节。各种弊端频出的局面下,最终教育部于2015年下发文件取消奥林匹克数学竞赛。这一举措使得当时的大部分主打数学的培训机构遭遇寒冬 ,但也由此迎来数学思维的新生。

而学科性监管政策的频频发布,也成为了数学思维快速发展的催化剂。2018年以来教育领域监管政策不断发布,核心在于通过政策引导学生从应试向素质教育的转变。在奥数叫停以及政策的的推动下,数学机构为求生存只能转型升级,由数学转向数学思维,它不同于传统的数学只强调分数,目的在于应对升学考试。

就教师端而言,数学思维在教学方式上融合国际先进理念,采用游戏化情景化的教学方法;就学生端而言:不仅仅是在分数上得以提升,更重要的是在学习能力、创造能力以及解决问题上得以提升,通过思维训练的数学活动能够对思维的广度和深度进行综合训练。

这一转变深得家长信赖,更得资本青睐。

素质化教育来袭,玩家激增

一方面是居民收入不断增加,可支配的收入得以提升;另一方面是家长消费观念的转变,将对孩子的培训由应试转向素质教育,希望能通过素教育提高孩子的核心竞争力,在高分的同时也能做到高能,同时对教育的投入有更高的承受力,对孩子的教育有了更强的投入意愿。

数学思维目标群体画像为3-12岁,用户明显向低龄化拓展,预示着更大的市场增量。相关数据显示,2019 年数学思维培训市场空间约为 110 亿,潜在市场空间约 900 亿。面对蓝海市场以及需求侧的支撑,玩家纷纷涌入抢夺市场,欲在百亿市场中分得一杯羹。不仅是新兴企业占市场,K12教育巨头也抢占高地。赛道格局明朗,商业模式逐渐清晰。一方面是传统教育开始布局数学思维赛道。另一方面是新兴企业同样将目光瞄准这块蛋糕,多以数学思维为主营业务。

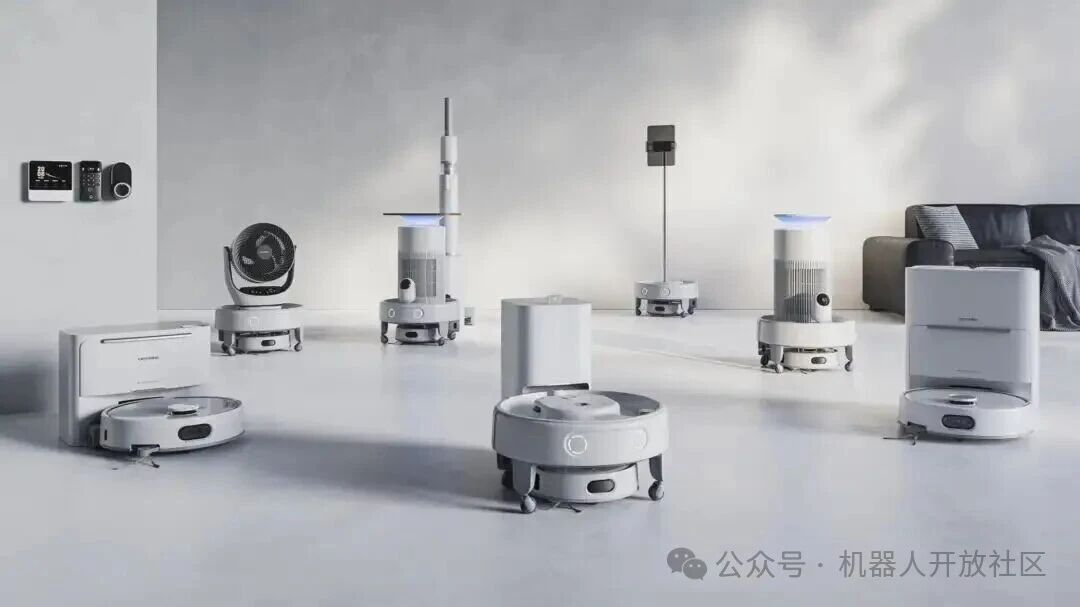

传统教育以精锐教育为例,其创始人于2009年成立数学思维品牌,抛弃传统满堂灌的教授方法,采用哈佛商学院的案例教学法,能快速提升学生主动思考和学习的能力。随着AI+教育的趋势,至慧学堂科技赋能教育,升级三大产品,包括AI人工智能行为习惯跟踪评测系统、慧玩教具、及双语VIP思维课程,资本以及技术的融合使精锐在数学思维赛道更加如鱼得水。根据精锐教育最新财报显示:疫情后,至慧学堂、小小地球少儿英语学习中心陆续重新开放,月均人科总数5万,同比上升6.4%。精锐少儿净收入1.4亿元人民币,环比增长8.5%,占精锐季度总收入的13.8%。

有代表性的新兴企业比较多,他们在主营业务上,多以数学思维为主。比如成立仅3年的火花思维采用互动直播的教学方式,成立至今完成8轮融资。即使是黑天鹅疫情影响下,依旧获得三轮融资,总金额达2.8亿美元,在一众玩家中表现抢眼。据其创始人表示:每月研发投入超过3000万元。除了加大研发,还严格把控师资质量。同时,面对教培企业获客难题,罗剑表示:每月2亿元收入中,85%都是来自转介绍。这个年轻的企业突破传统桎梏,打法迥异,将转介绍运用到极致,实现弯道了超车,成为一众玩家中的领军企业。

AI+技术是最终归宿

玩家争夺市场的背后是对生源的抢夺,而生源的关键在于师资。企业方面需严格筛选合格教师,具备完善的师资培训体系,同时拥有完整的师资考核体系。强大的师资团队本身就是具有品牌效应,它能形成口碑,这能为企业在冲锋陷阵时提供有力的保障。

虽然目前已出现头部企业,但梯队格局尚未明朗。合理的授课方式能缓解企业获客难的问题。大多数赛道玩家采用的方式是小班授课,这能在一定程度上保证了教学质量,但是小班课本身也存在许多难题,比如,控堂、排课等。所有不以“三固定”为前提的小班课都是耍流氓。

“三固定”顾名思义,即固定教学时间、教师和同伴。这一模式能大大提高上课的效率,减少学生与学生、学生与老师的磨合时间,更高效地利用时间,更有利于建立信任关系,能保证孩子学习的连贯性。更重要的是能口碑转介绍,有效解决获客成本高、获客难得问题,比如头部企业火花思维的授课方式就采用了“三固定”,短短三年内成为行业黑马。

除此之外也要加大产品研发,AI+技术一定是数学思维发展的内在驱动力。国家政策屡次提及人工智能,而5G、大数据也快速发展,只有将产品与AI接轨,才能符合在线教育的发展趋势。这一方式能够提升用户对产品的认知,提高使用率,优化用户体验,深化用户粘性,进而提高用户的消费频次,以获得数据的积累与沉淀。只有这样才能在以人工智能为新能源的未来,占据更多的市场份额。

原创文章 作者:元青 (xin2497469628);欢迎大家交流